무료 상담부터 출원, 등록까지 개략적인 진행 과정은 아래와 같습니다.

무료 상담

(평균 1-2주 소요)

본격적인 출원 업무를 위탁하기 전, 상표 출원의 당위성이나 효용성에 대해 지정한 변호사와 함께 고민하는 단계입니다.

출원 준비

(평균 4-5일)

모든 출원 준비는 비대면으로 진행하지만, 때에 따라 증빙서류가 필요할 수 있으며 발생하는 모든 비용은 사전 협의를 거칩니다.

결제 및 접수

(평균 2-5일)

모든 준비가 완료되면 보고서와 함께 인보이스가 발행되고, 이에 대한 결제가 이루어지면 바로 출원서가 접수됩니다.

상표 심사

(평균 4개월)

드물지만 변호사의 충분한 검토 후 출원한 상표도 다양한 이유로 의견서 제출이나 보정이 요구(Office Action)될 수 있습니다.

IPfever에서 출원한 상표는 OA까지 담당 변호사가 끝까지 도와 드립니다.

등록

(평균 3-4개월)

등록에는 추가 비용이 발생되지 않지만, 상표의 최초 사용 시점에 따라 추가적인 절차가 필요할 수 있습니다.

IPfever에서 출원한 상표는 등록 이후의 유지/갱신도 끝까지 책임집니다.

무료 상담

(통상 1-2주 소요)

“상표란 무엇”이고, “과연 상표가 필요한 지”부터 시작해서 “어떤 상표”를 “어떤 방식”으로 “언제 출원”해야 하는 지 등의 질문까지, 정작 상표 출원을 본격적으로 준비하기 전에 알아두셔야 할 부분이 많습니다.

물론 사전에 꼼꼼히 알아보시고 연락주시는 분들도 있지만, 여러가지 사정으로 전적으로 변호사에게 의지해야 하는 경우도 많은데요. 이럴 때 IPfever 의 무료 상담은 큰 도움이 됩니다.

무료 상담 변호사를 지정 후 해당 변호사와 직접 전화나 이메일을 통해 궁금한 점을 묻고, 변호사의 경험 및 지식을 토대로 여러가지 방안을 검토하며, 상표 등록 필요성부터 전체적인 계획까지 세우시는 단계입니다.

이 단계에서 최종 비용에 대한 견적이 나오면, 계획이 변경되지 않는 한 최종적으로도 해당 견적 이상의 비용이 청구되지 않습니다.

출원 준비

(통상 4-5일)

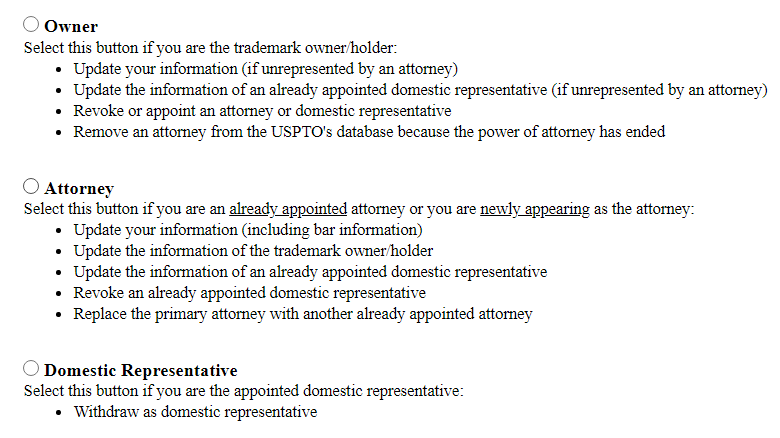

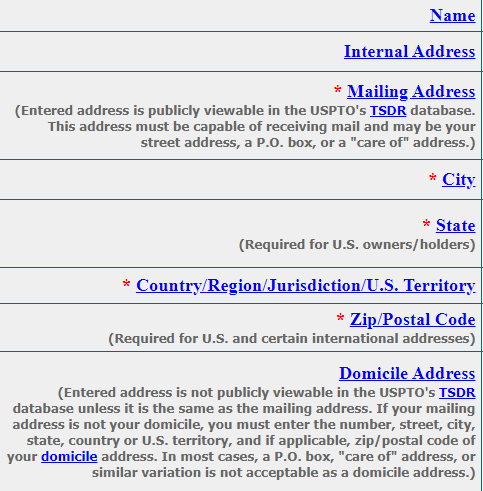

출원의사 및 대리권의 필요성이 분명해지는 시점에 위임계약이 체결됩니다. 이때 의뢰인의 거주지(미국내 혹은 해외) 그리고 개인/법인 인지 등에 따라 신분증/사업자등록증 등의 서류가 필요할 수 있습니다.

이후에도 변호사의 1:1 상담이 계속됩니다. 무료 상담에서 주로 일반적인 사항에 대한 자문이 이루어졌다면, 출원 준비 단계에서는 좀 더 세부적이고 개별적인 사항에 초점을 맞추게 됩니다.

꼭 필요한 경우에는 상표의 등록 가능성에 대한 사전 검토나 기타 법률조사를 실시할 수 있습니다. 이런 경우, 의뢰인과 긴밀하게 소통하고 협력하여 반드시 필요한 비용만 사전 동의 하에 발생할 수 있도록 합니다.

상표를 이미 사용 중이라면 이 단계에서 해당 제품의 사진이 필요할 수 있습니다.

결제 및 접수

(통상 2-5일)

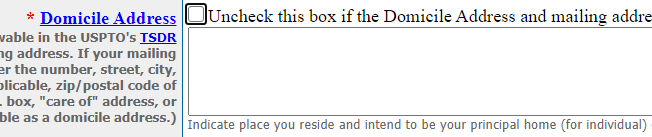

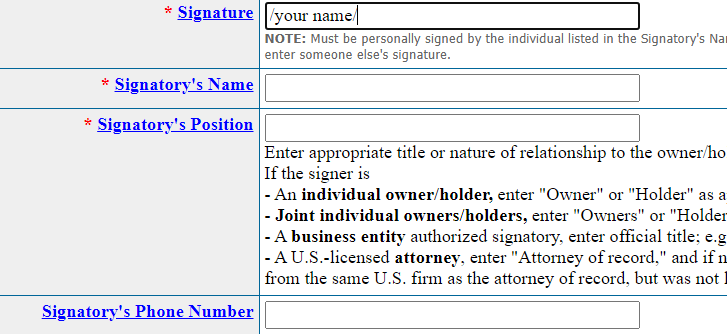

모든 사항이 결정되면 출원서를 준비하고 출원 보고서 & 인보이스를 발행합니다. 출원 보고서에는 출원서에 기입되는 상세정보 뿐 아니라 변호사의 법률적 해석이나 견해 등이 포함되며 세부 법률 서비스 항목별로 비용이 청구됩니다.

보고서 & 인보이스를 확인 후, 문제가 없으면 의뢰인의 최종 확인이 결제를 통해 이루어집니다. 결제는 온/오프라인으로 간편하게 가능하며, 결제가 이루어지면 변호사는 이미 준비된 출원서를 USPTO에 접수합니다.

접수가 이루어지면 USPTO의 심사일정에 맞추어 심사 및 등록이 진행됩니다. 상표를 이미 사용 중이시라면, 심사에 문제가 발생하지 않는 한 등록까지 추가로 필요한 절차나 발생하는 비용은 없습니다.

상표 심사

(통상 4개월)

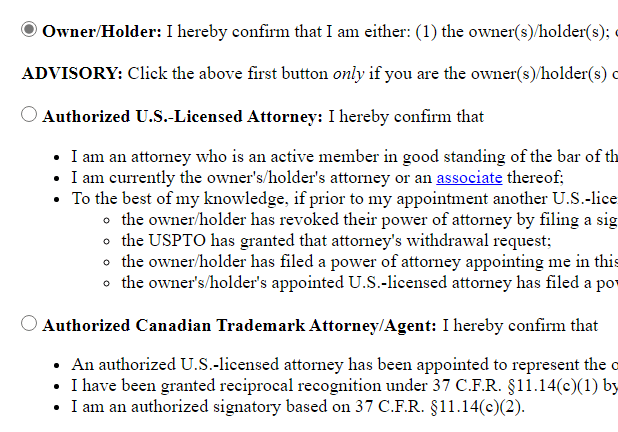

무료 상담 및 출원 준비 과정에서 상표의 등록 가능성에 대해 충분한 검토가 이루어지기 때문에, 등록이 거절되는 경우는 드뭅니다.

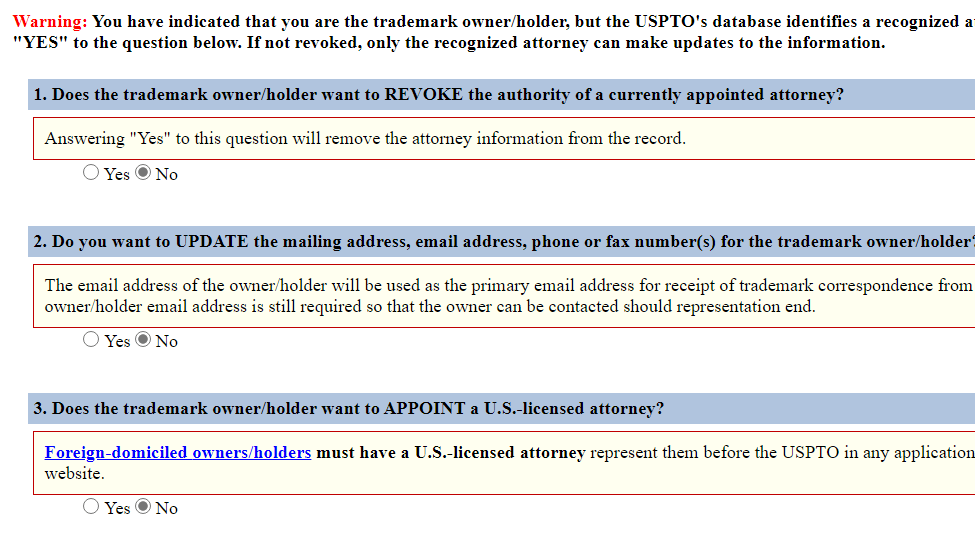

그럼에도 불구하고 심사 과정에서 상표 등록이 거절되면 (USPTO Office Action 이 발행되면), 거절 사유를 검토하고 비용-효율적이고 적절한 대응 전략을 수립해야겠죠.

IPfever 를 통해 출원된 상표의 경우, 이러한 중간 사건의 검토 및 대응 전략을 수립하는데 따로 비용이 들지 않습니다.

물론 변호사에게 책임이 있다면 끝까지 책임을 져야하는 건 당연하지만, IPfever에서는 변호사에게 귀책이 없는 경우에도 담당 변호사가 모든 OA를 무료로 검토하고 대응 전략을 제시하기 때문입니다.

등록

(통상 3-4개월)

일단 심사가 완료되면 1달간의 공시(이해 관계에 있는 제3자가 상표 등록에 이의를 제기할 수 있는 기간)를 거쳐 등록이 됩니다.

단, 출원 시 상표를 사용 중이 아니였다면 (사전출원 ITU 의 경우) 이 단계에서 해당 제품의 사진을 제출하는 절차(통상 1-2개월 소요)를 진행해야 최종 등록됩니다.

최초 상표 등록증 발급에는 별도의 수수료나 변호사 비용이 발생하지 않습니다.

참고로, 상표 등록 이후에는 최초 5년차 및 매 10년차 마다 등록 유지/갱신이 필요합니다. IPfever를 통해 출원한 상표는 이후 유지/갱신 뿐 아니라 주소 변경 등의 필요가 발생할 때마다 업계 최저 비용으로 관리해 드리고 있습니다.